診療科心臓血管外科

Cardiovascular Surgery

概要

心臓血管外科は心臓、大動脈と末梢血管などの循環器疾患に対して外科治療を行う診療科です。循環器治療の進歩はめざましく、その分野は手術手技から人工臓器の開発、血管内治療から再生治療など多領域に及んでいます。私たちのチームでは可能な限り多くの治療選択肢を実戦配備し、それぞれの診療の質を高めることで良好な診療実績と成績を維持して参ります。

2020年12月より診療責任者の梶本 完を筆頭に心臓血管外科のチーム編成が一新されました。私たちの技術、知識と精神は順天堂医院にて長きに渡り培ってきた優れた実績に基づくものであり、これまでも世界トップクラスの医療を提供して参りました。患者さん一人ひとりにとって神の手となれるような外科医チームとして、この静岡県東部地域の皆様の健康長寿に役立てるよう精一杯取り組んで参ります。

主な

施設認定

- 心臓血管外科専門医認定機構基幹施設

- ステントグラフト実施施設(腹部大動脈瘤・胸部大動脈瘤)

- 下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術実施施設

特色

近年増加している弁膜症に対しても最先端の治療を行っております。特に小切開や内視鏡で行う低侵襲心臓手術(MICS;minimally invasive cardiac surgery)を積極的に行い、順天堂大学関連施設の優れた成績を維持しながら低侵襲化に取り組んでいます。こうした低侵襲心臓手術(MICS)は術後の更なる早期回復が可能となるだけでなく、審美的な利点も享受できます。ご高齢の患者さんや透析患者さんに増加している大動脈弁狭窄症に対しては従来の大動脈弁置換術に加えて、低侵襲心臓手術(MICS)や迅速な移植が可能であるsutureless弁を使用することで、術後の早期回復や合併症予防に力を入れています。僧帽弁閉鎖不全症に対してはMICSや内視鏡下で行う、自己組織を温存する弁形成術を第一選択としております。またロボット手術認定医が着任したことからDaVinciを用いたロボット補助下心臓手術の準備を行っています。

虚血性心疾患の根治術である冠動脈バイパス術ではこれまでの豊富な経験を元にevidenceの確立に貢献して来ました。術後合併症の低減と長期予後の改善を見据えた質の高い治療を心がけております。またほとんどの冠動脈バイパス術は人工心肺を用いないオフポンプ手術で行っており、病態に応じて小切開での冠動脈バイパス術(MICS-CABG)も行っています。

若年者の大動脈基部拡張症やMarfan症候群に対しては自己弁温存大動脈基部置換術を第一選択とし、若年患者さんにおける長い遠隔期予後を考慮した適切な治療を行っています。

大動脈疾患に対しては従来の外科治療手術による人工血管置換術、大きな皮膚切開が不要な血管内治療であるステントグラフト内挿術および、それらを組み合わせた治療を行っています。大動脈疾患に対する外科治療と血管内治療はそれぞれに良い点と劣る点がありますが、私たちの豊富な経験から患者さん一人ひとりに合わせた最適な治療方法を選択いたします。高齢化と重症化が進む中で、いずれの治療方法もその診療レベルは高く成績は良好です。大動脈解離や動脈瘤破裂などの緊急症例を含めて対応しております。

大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁植え込み術

(Transcatheter Aortic Valve Implantation:TAVI)

2022年3月23日に経カテーテル的大動脈弁置換術の実施施設に認定されました。

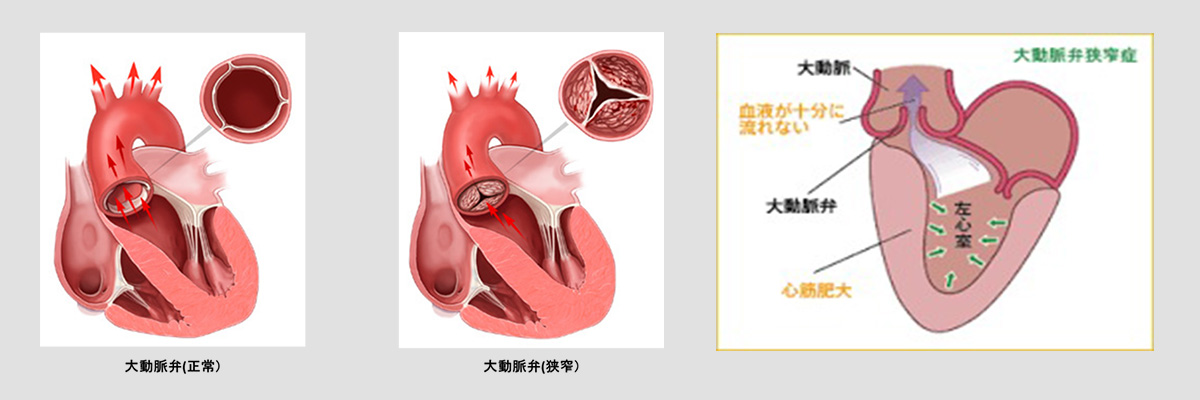

- 大動脈弁狭窄症とは

- 大動脈弁は、通常3枚からなる弁で形成され、心臓から動脈血が送り出される際に開放する出口となります。この3枚の弁の接合部が、何らかの原因で癒合して可動性が悪くなり、弁を十分に開くことができないことを大動脈弁狭窄症といいます。大動脈弁狭窄症が高度になると、全身に血流を送り出すことが困難となり、血圧低下や、失神・狭心症などの症状が出現するようになります。また、心臓には圧負荷がかかるため、心機能の低下・心不全を発症するようになり、時として不整脈による突然死の原因になる場合もあります。

- 大動脈弁狭窄症の有病率

-

65歳以上の大動脈弁狭窄症罹患率は2~4%といわれ、70~140万人いると推定されますが、多くの方でその存在に気付かれていないのが現状です。また大動脈弁狭窄症は加齢とともに進行していきますので報告によりばらつきがありますが、80歳以上ともなると重症例が7%程度にのぼると推定されており、日常診療の中で診察されている患者の中にも無視できない頻度で存在していると考えられます。

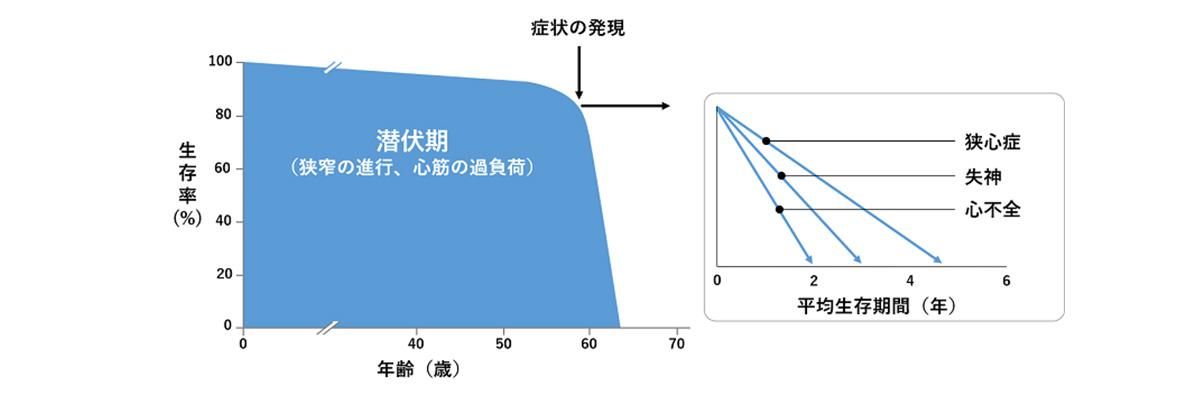

このように日々出会うかもしれない大動脈弁狭窄症ですが、重症ともなるとその予後は不良です。症状のある患者の予後が悪いことは以前からよく知られておりましたが、無症候性重症大動脈弁狭窄症も予後不良であることが近年多数の研究で報告されておりますので適切に発見して治療に結び付けていくことが重要です。

Edwards社提供 Ross J Jr, et al. Aortic stenosis. Circulation. 1968;38:61-7.より改変

有症候性ASの予後

- 狭心症 → 4-5年

- 失神 → 2-3年

- 心不全 → 1-2年

- 大動脈弁狭窄症の診断方法

- 大動脈弁狭窄症の診断は主に心エコーで行います。

息切れ、胸痛、失神などの症状がある場合や心雑音、心電図異常などから心エコー検査を行って診断されることがほとんどです。

重症度評価まで主に心エコーで行うことができます。

| 経過観測 | 介入検討 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 大動脈弁硬化 | 軽症AS | 中等症AS | 重症AS | 超重症AS | |

| Vmax(m/秒) | ≦2.5 | 2.6~2.9 | 3.0~3.9 | ≧4.0 | ≧5.0 |

| mPG(mmHg) | - | <20 | 20~39 | ≧40 | ≧60 |

| AVA(cm²) | - | >1.5 | 1.0~1.5 | <1.0 | <0.6 |

| AVAI(cm²/m²) | - | >0.85 | 0.60~0.85 | <0.6 | - |

| Velocity ration | - | >0.50 | 0.25~0.50 | <0.25 | - |

日本循環器学会:弁膜症治療のガイドライン(2020年改訂版)より

心エコーという侵襲の低い検査で調べることができますので、高齢の方でも比較的負担が少なく診断ができ、治療が必要かというところまで把握することができます。

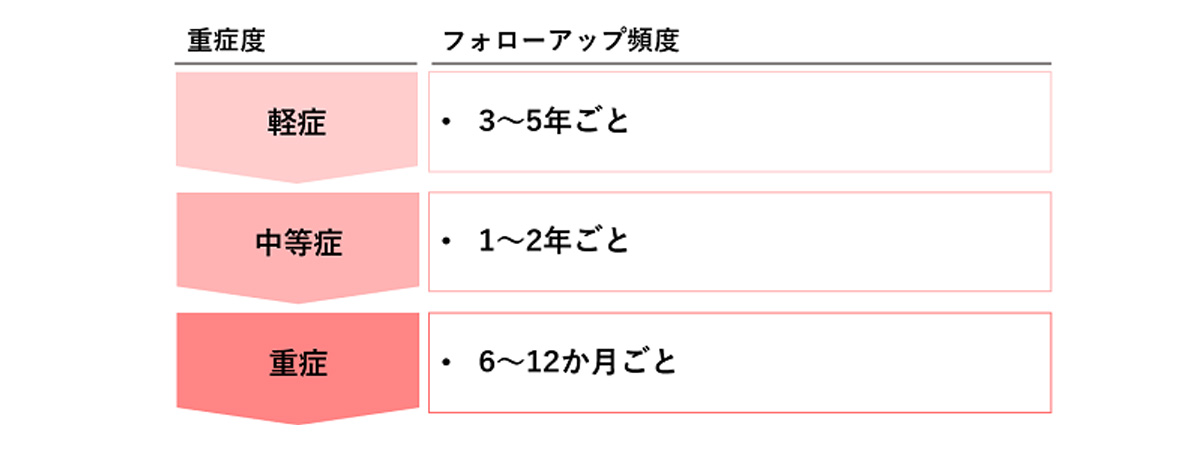

また心エコー検査を受けた時点で重症ではない大動脈弁狭窄症例においても経年変化で重症化していくことが知られていますので、近年改訂された弁膜症治療のガイドラインにおいてもエコーでのフォローアップが推奨されております。

- 中等症ASでは定期的なエコー検査が推奨される

- 重症でも保存的にみる場合、短期的に進行するものはイベント発生率が高いのでフォローが必要

- 機器や技量によるばらつきがあるので、できれば同一施設でのフォローが望ましい

- ガイドラインで示されているエコーフォローアップ頻度

-

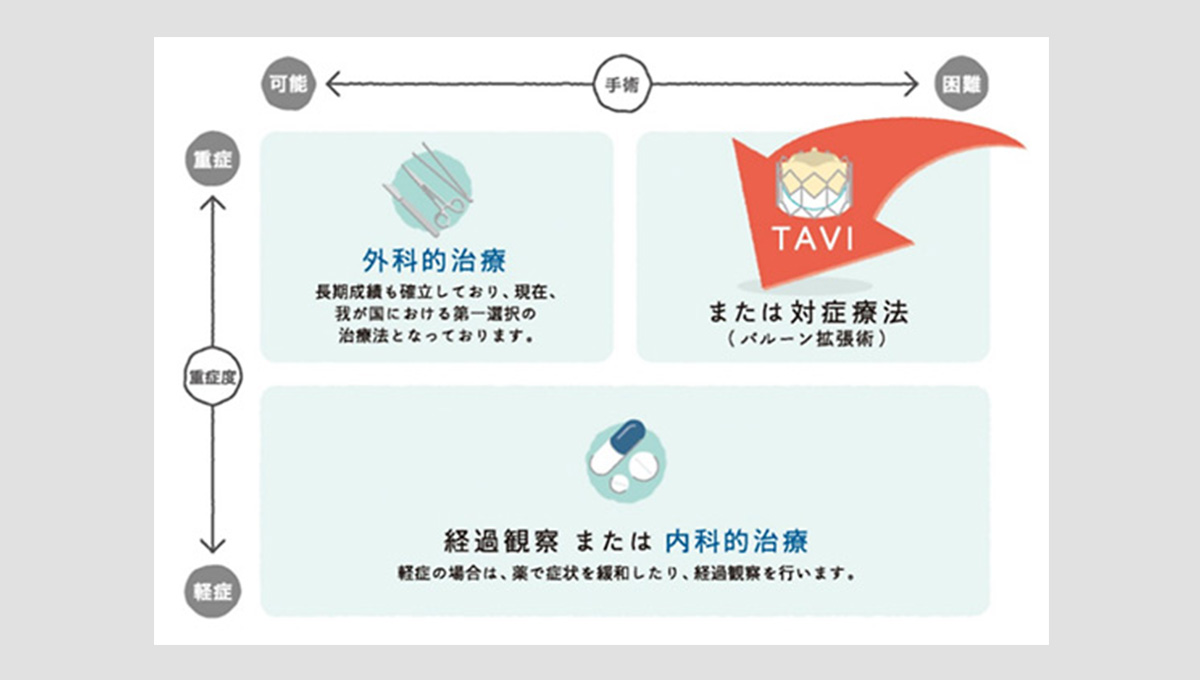

- 大動脈弁狭窄症の治療法

-

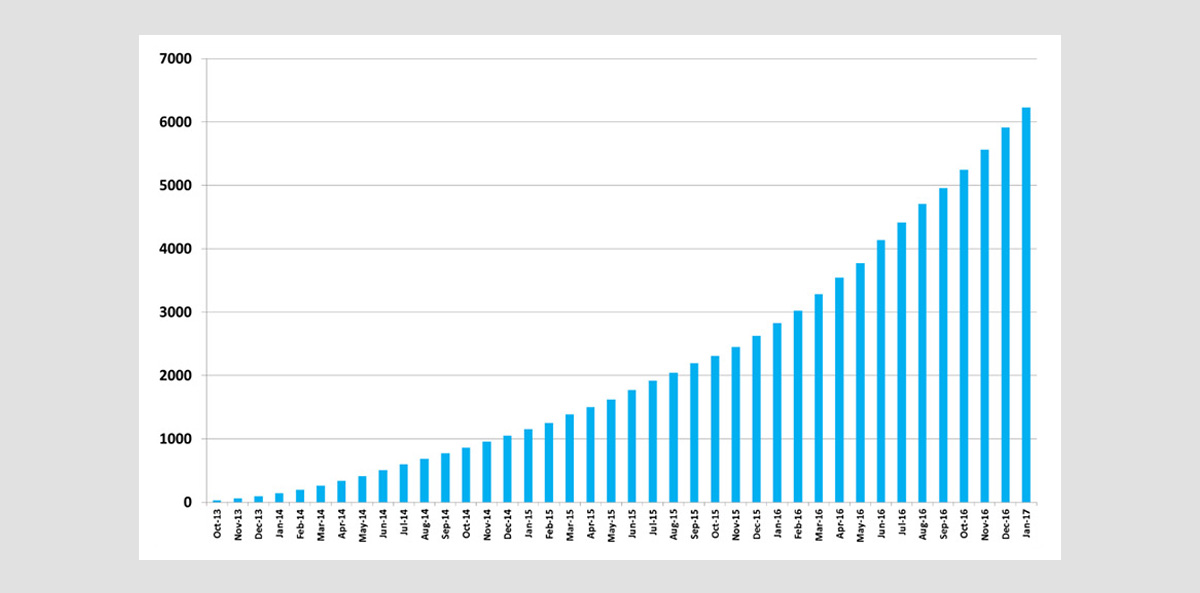

通常、大動脈弁狭窄症の治療法は、外科的に大動脈弁を人工弁に取り換える大動脈弁置換術の適応となりますが、過去に心臓手術を受けている方や多臓器疾患を併存している方は手術のハイリスク症例とされます。このようなハイリスク症例の方にも根治的治療を可能としたのが経カテーテル的大動脈弁植え込み術 (TAVI) です。TAVIは手術では必須である人工心肺を使用した心停止・体外循環を行わずにカテーテルを用い生体弁による人工弁を植え込む治療です。日本では2013年10月から保険適用となり2017年1月までに累計で6000件以上施行されています。周術期死亡率は低く、ハイリスク患者を対象にした欧米の他施設ランダム化試験であるPARTNER trialの5年成績でも外科治療と同等の結果が得られています。また、最近では低・中等度リスクの症例に関してもTAVIは外科治療と同等か症例によっては良好な結果も報告されています。

- TAVI国内実施件数(2013年10月~2017年1月)

-

第81回日本循環器学会学術集会 TAVI関連学会協議会発表より作図

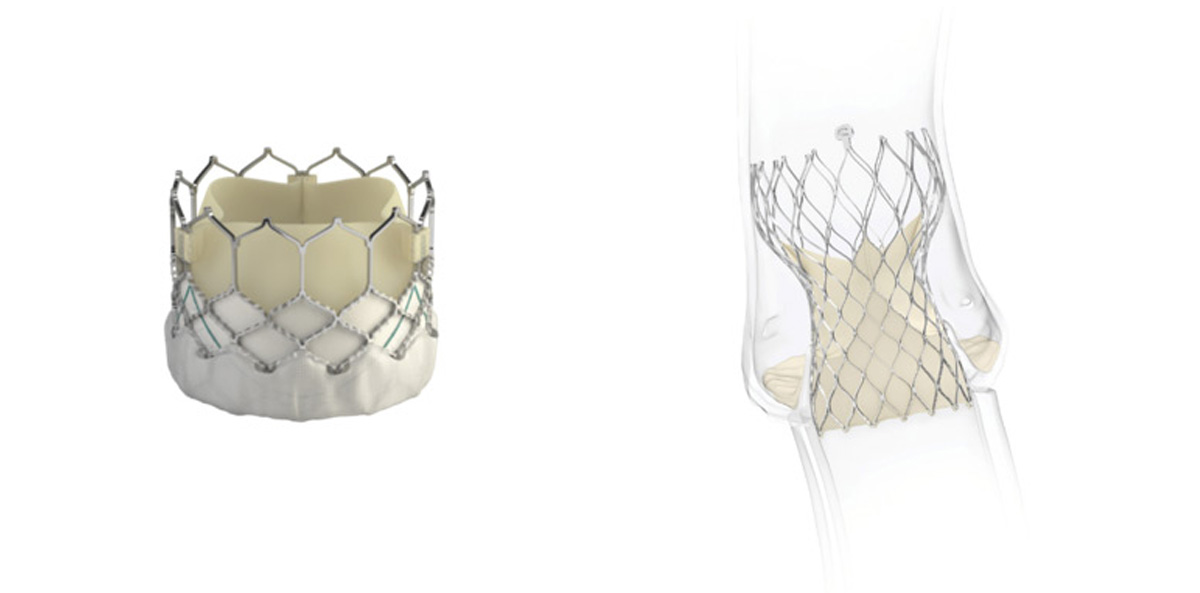

- 現在使用している生体弁

-

TAVIで使用する生体弁

画像提供:エドワーズライフサイエンス社、メドトロニック社

- 治療方針の決定について

-

依然として他の弁膜症への同時手術必要例の存在や一部の解剖学的要因、若年者に対する長期の耐久性の点やその後の治療戦略(劣化のない機械弁を選択する、外科生体弁を使用して劣化した場合はその中にTAVI弁を留置する方針をとる、など)から外科的置換術を行う方がよい場合もあります。そのため治療方針の決定においてはまず侵襲的な治療が必要かということを判断し、その後外科的に行うかカテーテル治療を行うかはそれぞれの患者さんの事情に合わせて決定します。

当院ではまず主に外来でのエコー検査で診断と重症度の判定、患者さん本人の症状や全身状態などから侵襲的治療の必要性を検討します。重症でさらに検討が必要と判断されれば造影CTや追加のエコー(経食道エコーも含む)での解剖学的評価、冠動脈評価、脳動脈や末梢動脈評価、および全身合併症の把握を2-3泊程度の短期入院で行います。

その後循環器内科インターベンション施行医、外科医、エコー専門医、心臓リハビリ専門医、麻酔科医等の医師や看護師、臨床工学技士、検査技師、放射線技師、理学療法士、ソーシャルワーカーなどのコメディカルも含めたカンファレンスを通して、侵襲的治療施行の可否、カテーテル治療と外科治療の選択などが決定されます。カテーテル治療、外科的治療の選択は年齢では概ね80歳以上ではTAVIを選択し、75歳以上でも患者さんの希望なども考慮して検討します。それより若年の方は外科治療が基本となりますが、合併症など全身状態も加味してより安全な治療を受けていただけるように検討させていただきます。方針に関して患者さんおよび家族へ十分な説明を行い、同意された後に治療に臨むこととなります。

- TAVIの実際

-

入院はTAVIであれば原則1週間程度の入院ですが、患者さんごとに調整が可能です。

術前に十分なオリエンテーションやリハビリ面での介入も開始して手術に望みます。

TAVIは緊急開胸手術にも対応可能なようにハイブリッド手術室(カテーテル治療と開胸手術の双方に対応可能な手術室)にて外科医と内科医が協力しながら行います。当院では主に全身麻酔(局所麻酔と鎮静で行うこともあります)で大腿部からカテーテルを挿入し(その他に鎖骨下動脈、直接大動脈や心尖部からカテーテルを挿入する方法もあります)、TAVI用の生体弁を留置します。

基本的に1泊程度集中治療室で経過を見させていただき、翌日からは食事やリハビリも開始します。TAVIは体力的な消耗が小さく、高齢の患者様でも翌日には術前のように歩けることがほとんどです。

また年のせいと思っていた息切れなどが改善して外来では以前よりずっと楽に動けるようになったという方も多くいらっしゃいます。

経過がよければ術後数日で退院され、退院後はかかりつけの先生と連携しながらフォローアップを行っていきます。

来院可能な範囲で定期的なエコーなどのチェックは当院で行い、今後の注意点などをかかりつけの先生と共有してまいります。当院のハートチームメンバー

Movie

心拍動下冠動脈バイパス術 左前下行枝に左内胸動脈を吻合

心臓を止めずに血管同士の吻合を行うことで、心停止や人工心肺に関連する合併症が回避できます。

- ご注意:実際の手術映像が掲載されていますので、ご気分の悪くなる可能性がある方はお気をつけください。

対象疾患

虚血性心疾患

- 狭心症

- 心筋梗塞

- 心室中隔穿孔

心臓弁膜症

- 大動脈弁狭窄

- 大動脈弁閉鎖不全

- 大動脈弁輪拡張症

- 僧帽弁狭窄

- 僧帽弁閉鎖不全

- 三尖弁閉鎖不全

大動脈疾患

- 大動脈瘤(腹部・胸部・胸腹部)

- 大動脈解離

成人先天性心疾患

- 心房中隔欠損症

- Valsalva洞動脈瘤

- 心室中隔欠損症

- 三心房心

心臓腫瘍

- 良性心臓腫瘍

- 悪性心臓腫瘍

末梢動脈疾患

- 閉塞性動脈硬化症(重症下肢虚血)

静脈疾患

- 下肢静脈瘤

虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)

虚血性心疾患とは、心臓を栄養する血管(冠動脈)が細くなったりつまったりすることによって、心臓に十分な血液が供給されなくなることによって生じる病気です。原因としては、動脈硬化や冠動脈の痙攣、血栓等による塞栓等が挙げられます。治療として、内服治療、カテーテル治療、手術があります。虚血性心疾患に対する手術方法を以下に説明します。

- 冠動脈バイパス術

- 冠動脈が狭窄・閉塞すると心筋に血液が十分に供給されなくなり、狭心症や心筋梗塞をおこします。

その名の通り、冠動脈の狭いところを治療するのではなく、バイパス(迂回路)を作り、血流をよくする根治的な手術です。

- 心拍動下手術について

-

私たちのチームでは、冠動脈バイパス術を行う際に、心臓を拍動させたまま、手術を行う方法を第一選択としています。この手術には以下のような優れた点があります。

- 合併症が少ない

- 心臓への負担が少ない

- 全身への負担が少ない

- 回復が早い

最終的には手術中の判断となります。

- 左室瘤切除術

- 心筋梗塞で瘤のようになった部分を切除して心機能の改善や血栓症の発生を予防する手術です。

- 左室形成術

- 心筋梗塞後の拡大した心臓を縫い縮めて心機能を改善する手術です。

弁膜症

心臓には4つ弁があり、血液が効率よく、一方通行で流れるように働いています。この弁が何らかの原因(リウマチ、先天性、感染、心筋梗塞、心筋症、変性、加齢等)によりうまく働かなくなったものが弁膜症です。

| きちんと閉じない | 逆流・もれを生じる(閉鎖不全症) |

|---|---|

| きちんと開かない | そこを通るためには余分な力が必要となる(狭窄症) |

急に発症する場合とゆっくり発症する場合があり、ゆっくり発症した場合、自覚症状が乏しいこともあります。しかし、放置しておくと、心臓への負担がつづき、心機能が低下したり、心不全を起こしたり、不整脈(主に心房細動)を起こすことがあります。

- 弁膜症の手術について

-

壊れた弁を人工弁に取り替える手術です。

人工弁は下記の2種類あります。

- 金属でできており、耐久性が優れています。

- ワーファリンを毎日きちんと服用しなければいけません。

- ウシ・ブタの弁や心膜でできています。

- 耐久性は機械弁に比べると劣りますが、ワーファリンを継続して服用する必要がありません。

- 弁形成術

- 壊れた弁を修復し、自己の弁を温存する手術です。

主に僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症に対して行います。

補強のため人工弁輪を使用します(人工弁と人工弁輪は全く別のものです)。

弁の損傷状態によっては形成術が困難なことがあります。

- メイズ手術

- 心房細動を治す手術です。

高周波により心房細動の原因となる心臓内の異常な電気の流れを絶つ手術です。

心房細動の期間、心房の大きさ、心臓の状態によって、治癒率は異なります。

- ワーファリン

- 血液の凝固成分を阻害することにより、血液が固まりにくくする薬です。

毎日きちんと内服し、1ヶ月に1度は、病院にて凝固検査(採血)を受け、薬の効果を確認する必要があります。

この薬が強く効き過ぎてしまうと出血しやすくなり、不十分だと人工弁や心臓内に血栓をつくり、人工弁機能不全や全身の梗塞症を起こすことがあります。

ワーファリンの効果を弱める納豆、クロレラは食べることができなくなります。

出血性の病気(胃十二指腸潰瘍、出血の多い痔、等)や慢性肝炎の方は服用を避けた方が良いと考えます。

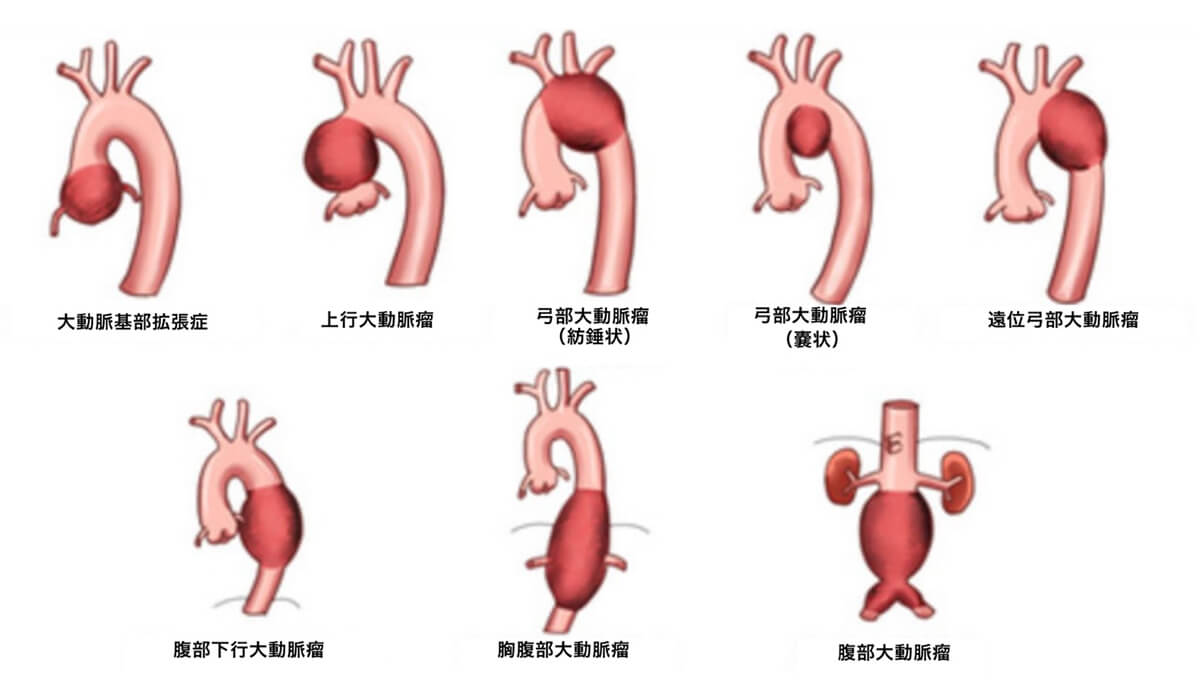

大動脈瘤

- 大動脈瘤について

-

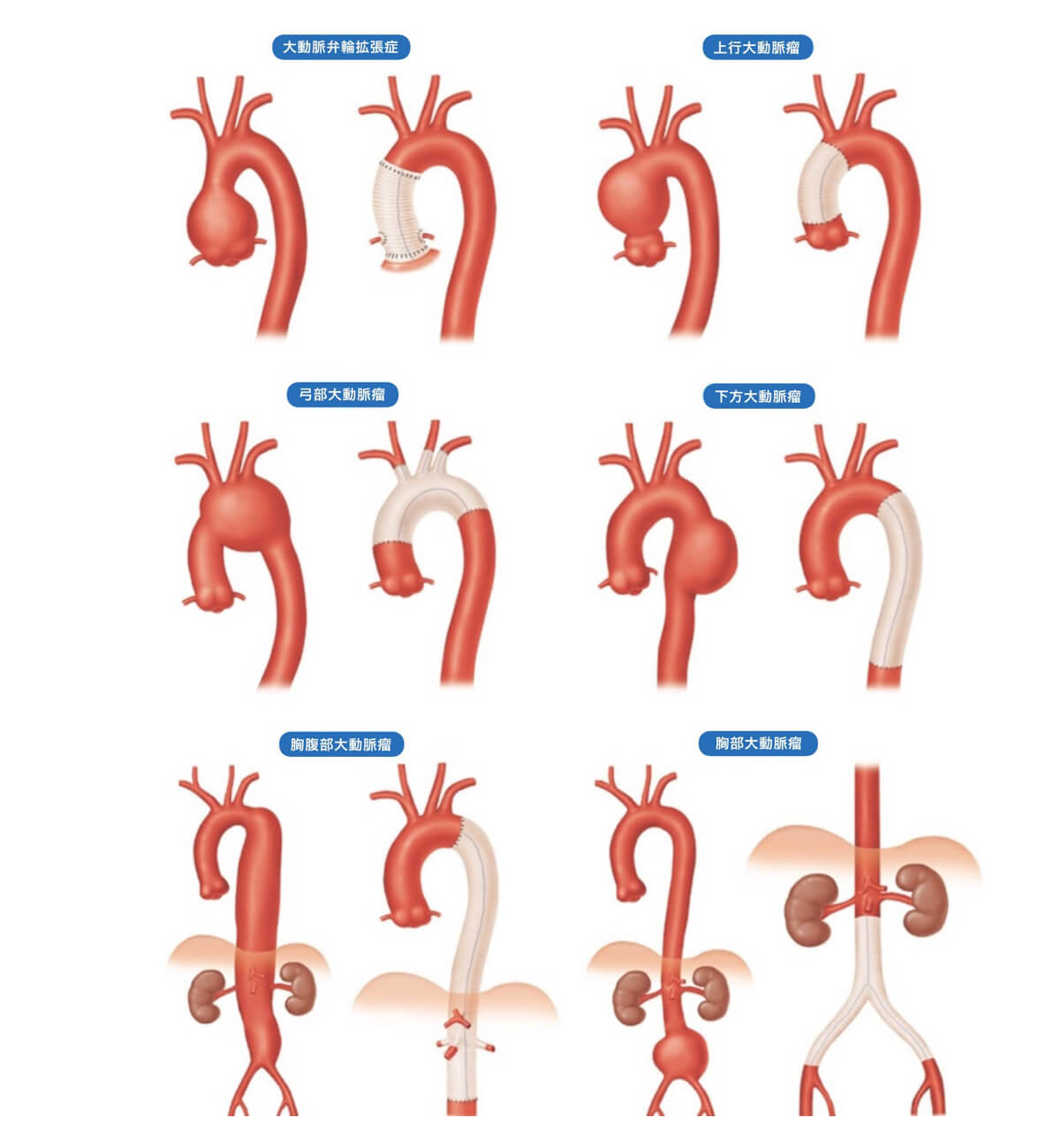

大動脈瘤は発生する部位によって「胸部」「胸腹部」「腹部」に区別されます。動脈瘤は血管の老化現象である動脈硬化が関与している場合が多く、特に動脈硬化を促進する原因:喫煙、高血圧、糖尿病、高コレステロール血症、高尿酸血症、肥満などをもっている方はそのリスクが高くなることが知られています。また遺伝的な要因(Marfan症候群など)が原因となることも知られています。

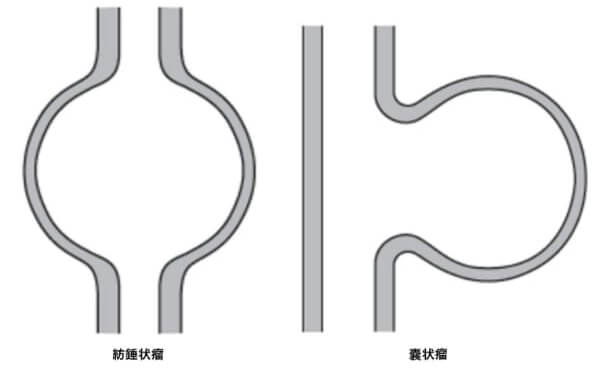

動脈瘤全体が拡大する紡錘状瘤の場合、血管径を計測し手術適応を決めますが、嚢状瘤の場合にはその形状から大きくなくても破裂する危険性があるため、瘤の血管径が小さくても手術が必要になることがあります。

- 症状

- 動脈瘤は症状がないことが多いため、他の病気のために腹部超音波検査やCT/MRI検査をしたときに、偶然発見される場合が多いです。健康診断などで行われるレントゲン検査では、大動脈瘤があっても発見されず、見逃される場合もあります。動脈瘤は無症状のことが多いですが、一部に症状がでるものがあります。症状がある場合、特に痛みを伴う場合は破裂の危険性が非常に高いです。

嗄声(声がかすれる) ⇒ 胸部大動脈瘤が神経を圧迫

嚥下障害 ⇒ 胸部大動脈瘤が食道を圧迫

痛み(腹痛、胸痛、背部痛) ⇒ 切迫破裂あるいは破裂時、緊急性の高い状態です。

- 治療目的

- 大動脈は通常直径が2~3cmですが、ある一定の大きさ(5~6cm以上)を超えると破裂する可能性が増大します。動脈が破裂すると大出血をおこし、手術を行ったとしても救命することが困難になります。破裂した場合の死亡率は非常に高く、仮に手術室までたどり着けたとしても手術死亡率は60〜70%と言われており、命を落とす可能性が高くなってしまいます。そのため無症状の動脈瘤を発見し、破裂する前に治療介入することが重要です。動脈瘤の治療の一番の目的は、この破裂の予防にほかなりません。その他の目的として、動脈瘤による隣接臓器圧迫の解除や灌流障害の改善、塞栓症の予防などがあります。

★胸部大動脈瘤の破裂率;瘤径と破裂頻度(%/年)

| 40mm未満 | 1%未満 |

|---|---|

| 40~50mm未満 | 0.5%~1.5% |

| 50~60mm未満 | 4.3%~16.0% |

| 60mm以上 | 10%~19% |

★腹部大動脈瘤の破裂率;瘤径と破裂頻度(%/年)

| 40~50mm | 0.5~5.0% |

|---|---|

| 50~60mm | 3~15% |

| 60~70mm | 10~20% |

| 70mm~ | 20%~ |

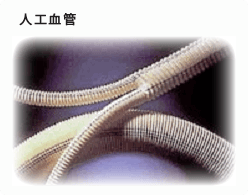

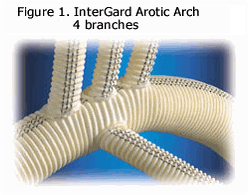

- 大動脈瘤の外科治療

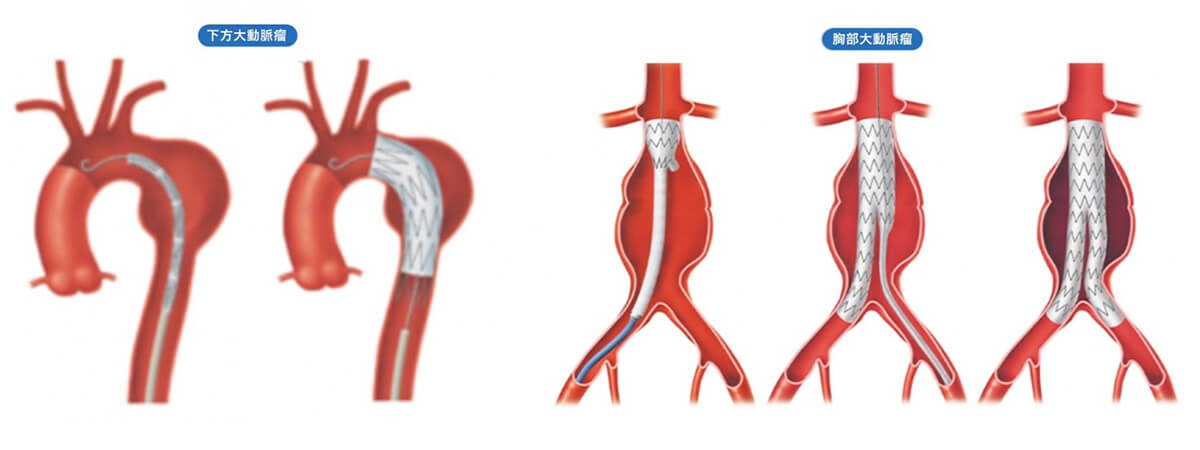

- 大動脈瘤の外科治療は大きく2つの方法があり、①瘤を切除して人工血管で置換する人工血管置換術、②カテーテル治療で動脈瘤への血流を内側から塞ぐことで圧力がかからないようにして破裂を予防するステントグラフト内挿術(TEVAR/EVAR)、に分けられます。

また、瘤の範囲が広範な場合や片方だけでの治療が難しい場合・ハイリスクな場合には、これら2つの治療を組み合わせたハイブリッド治療を選択することもあります。 - 従来は、開胸・開腹での人工血管置換術が唯一の根治的治療でしたが、高齢化によるハイリスク患者さんの増加に伴い、低侵襲治療のニーズが高まったことを背景にステントグラフト内挿術が生まれました。ステントグラフトとは、金属ステントを人工血管で被覆したもので、これを経カテーテル的に動脈内に誘導して拡張固定することで動脈瘤内への血流を遮断して、瘤内の減圧および血栓閉塞を促すことで破裂予防する治療です。大動脈瘤は切除しないので残りますが、瘤は血流が遮断されるので、次第に小さくなる傾向にあります。 また、瘤が縮小しなくても、破裂の危険性がなくなります。

- 体への負担が少ない

- 傷が小さくてすむ

- 翌日より食事、歩行が可能

- 術後4〜5日間での退院が可能

- 瘤の場所、形によっては、すべての人に施行できるわけではない

- 術後に長期の定期的な経過観察(外来通院)が必要

- 手術後に追加処置が必要な場合がある

- 大動脈ステントグラフト内挿術とは通常の心臓手術とは異なり、お胸やお腹を開けるといった大がかりな手術操作を必要とせず、足の付け根の動脈からカテーテルを用いて人工血管を大動脈内に留置して大動脈瘤の破裂を予防する方法です。小さい傷で行えるため、ご高齢の方や体力が低下している患者さんに対して体への負担がとても少なくて済みます。

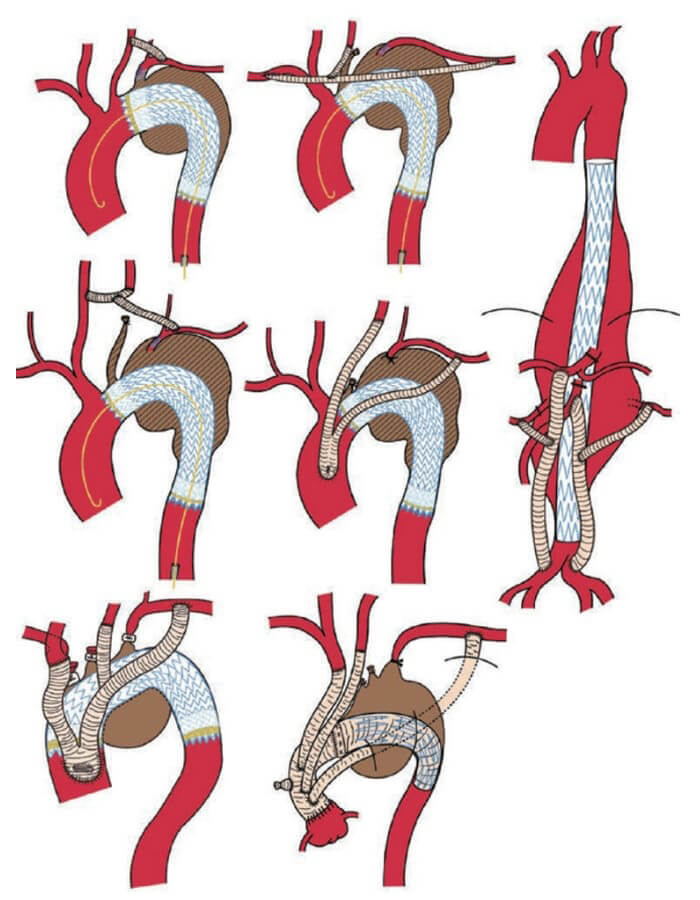

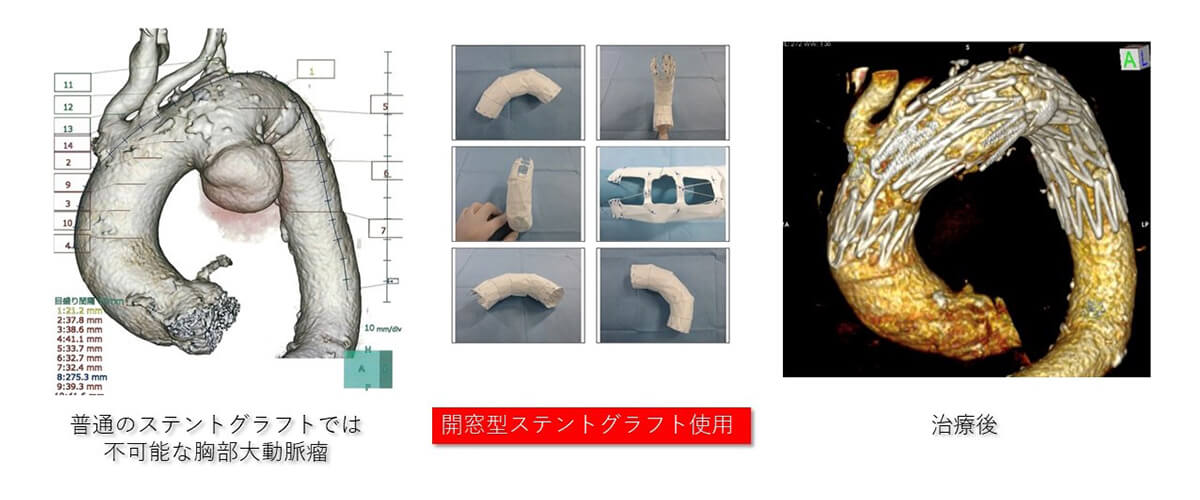

一般的には、片側もしくは両側の足の付け根からステントグラフトを挿入します。患者さんによっては切らずに実施することも可能で、現在当院では多くの症例で切らずに穿刺のみで治療を行なっています。 - 通常のステントグラフトは適応外で使うことができず開胸手術をせざるを得なかった症例に対し、開窓型ステント(Najuta)を用いることで、頚部分枝を温存した治療が可能です。

人工血管置換術

(インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラスより ※一部改訂)

ステントグラフト内挿術

ステントグラフトの利点と欠点

利点

欠点

(インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラスより ※一部改訂)

また、ステントグラフト内挿術により、弓部大動脈の頚部分枝、腹部大動脈の主要分枝、が覆われる場合には、分枝への血流が塞がれるため、非解剖学的な経路でバイパス血行再建を行うことがあります(下図)。

(大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドラインより引用)

当科ホームページの最先端医療(ステントグラフト)の章も併せてご参照下さい。

どのような治療を選択するかは、それぞれ治療を選択した場合の治療リスクや短期・中長期予後(患者さんの年齢、併存疾患、動脈瘤の部位、解剖学的条件、などによって規定されます)を考慮して総合的に判断されます。

治療法の選択は非常に重要です。当院では、いずれの治療法においても経験豊富なエキスパートが揃っており、患者さん一人一人に最適な治療を提供いたします。動脈瘤で手術が必要と言われた場合には、ぜひ一度当院へご相談ください。

最先端医療(ステントグラフト)の章

当院では大動脈ステントグラフト専門医外来を設置し、大動脈瘤の適切な診断・治療を提供するように取り組んでいます。胸部あるいは腹部に大動脈瘤があると言われた方、ご家族に大動脈瘤疾患がありご心配な方、心臓以外にも疾患があって手術のリスクが高いと言われた方は是非当院へご相談ください。

特殊なステントグラフト(Najuta)

高齢であったり、全身状態が悪いためステントグラフトで治療したいと思っても、場所によっては頭に流れる血管を塞いでしまうため、不可能と思われる場合でも、自分に合わせてオーダーメードした開窓型(必要な部分に穴を開けた)ステントグラフトを使用し治療できる場合もあります。

大動脈解離・抹消血管

大血管の病気には大動脈解離、末梢血管等があります。

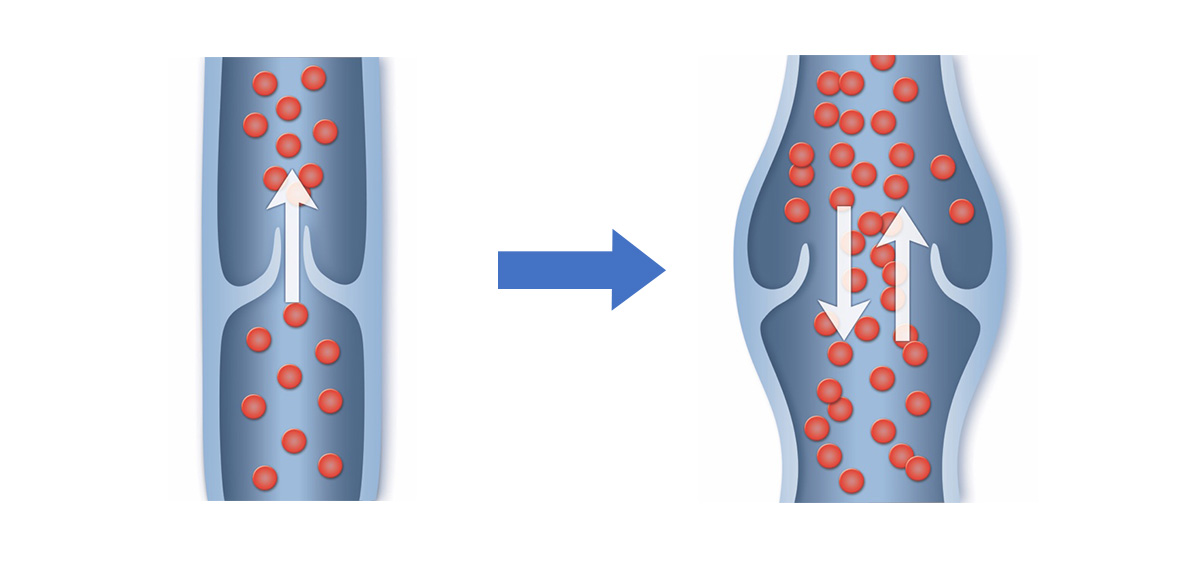

- 大動脈解離

- 大動脈の血管の壁は、3層の膜によって構成されていますが、動脈硬化や遺伝性の病気などで動脈の壁の一部が弱くなることや、外傷等の物理的な損傷等によって、その膜の間がはがれてしまう病気です。血管の内側の壁がはがれてしまうと、臓器への血液の通り道がふさがれてしまい、様々な障害を引き起こします。また、壁が割れ新たにできた血流路(偽腔)は、壁が1層しかなく破裂の危険性があります。偽腔が大きい場合、痛みが持続する場合も緊急手術になることがあります。

手術は、裂けてしまった血管を人工血管に取り替えます。

- 末梢血管

-

末梢血管の病気の主なものとして、閉塞性動脈硬化症、バージャー病等があります。動脈硬化や血栓、血管炎等で下肢の血管が細くなってしまったり、つまったりすると、足の先まで血液が届きにくくなり、足(とくにつま先)が冷えてしまったり、痛くて歩けなくなったりします。手術は病気の部分の血管に対してバイパス手術等を行います。

下肢静脈瘤

- 機序と症状

- 下肢静脈瘤は静脈内の弁が壊れて静脈血が心臓に戻れず、静脈の中に血液が逆流、鬱血している状態です。

血液が溜まった状態が何年も続くと静脈は太くなり、曲がりくねった状態になります。

この病気は良性疾患ではありますが、自然治癒することはありません。

症状はふくろはぎに多く、疲労感、むくみ、こむら返り、色素沈着を伴うことがあります。

また、午後から夕方に症状が強くなるのが特徴です。

治療が必要な下肢静脈瘤は、(1)鬱滞性皮膚炎を伴う場合、(2)こむら返り等の症状が生じ日常生活に支障が出る場合、(3)外見が気になる場合です。

- 診断と治療

-

診断には、まず症状の確認、下肢静脈瘤の場所、むくみや皮膚の変色の有無を確認します。次に超音波エコーを用いて静脈の大きさ、逆流を検査し診断します。CTで下肢静脈の血管走行を確認します。

治療は弾性ストッキング、血管内治療、ストリッピング治療、硬化療法、血管内接着剤治療があります。

軽症な場合には運動やマッサージにより症状をやわらげたり、進行を予防するために弾性ストッキングを着用します。

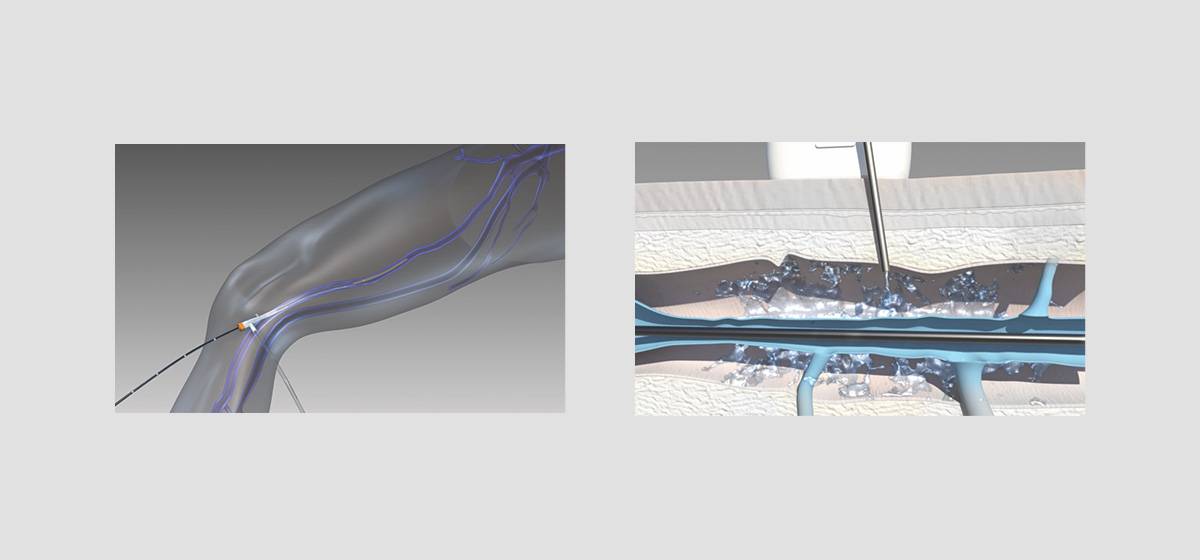

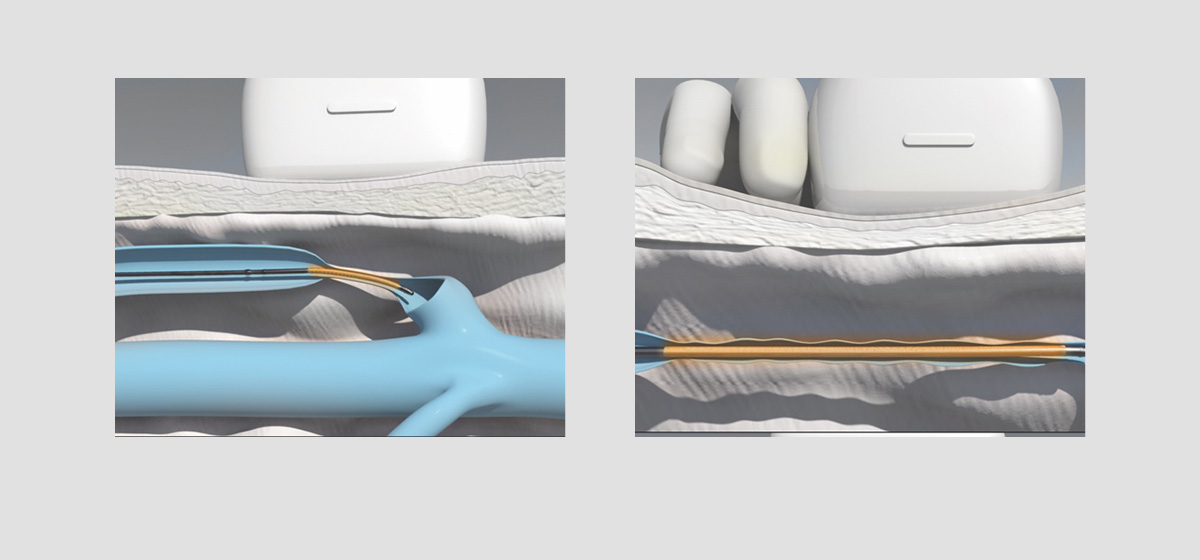

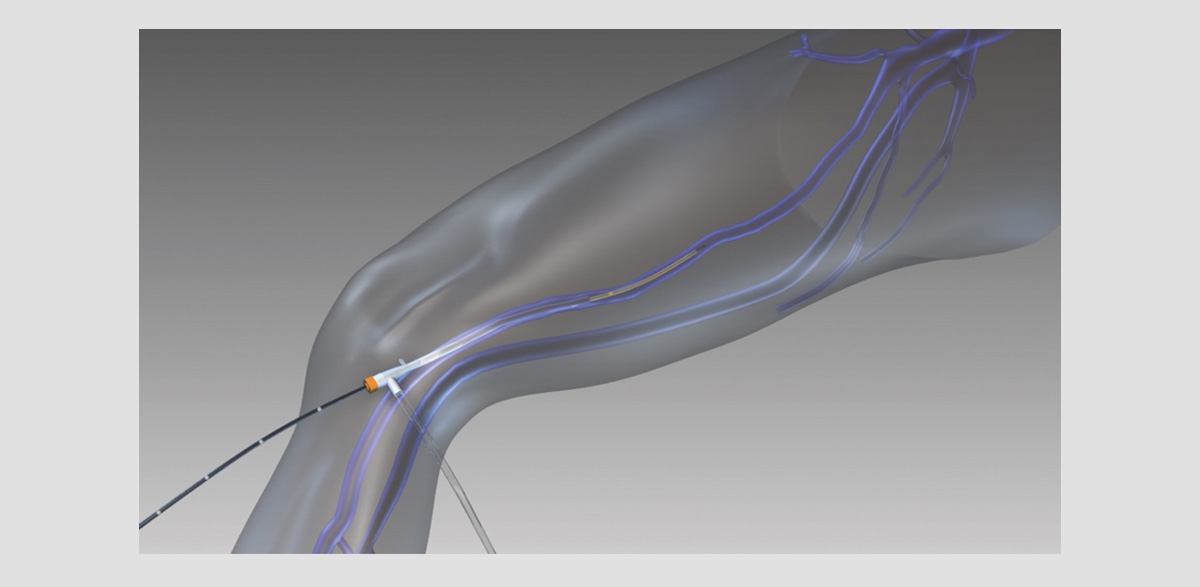

血管内治療(ラジオ波焼灼術)は逆流の原因である静脈を熱で塞いでしまう治療です。カテーテルを静脈に入れて静脈周囲に局所麻酔をした後に内側から熱(ラジオ波)を加えて少しずつ焼灼します。焼いた静脈は、半年ほどで吸収されてなくなってしまいます。局所麻酔のみで行う日帰りが可能な手術です。

ストリッピング手術は血管を引き抜く手術です。原因である静脈が太い場合には血管内治療ができないことがあります。

ストリッピング手術は足の付け根(鼠径部)と膝の内側の2箇所を2cmほど切って静脈内に専用のワイヤーを通します。

局所麻酔の後に、ワイヤーごと静脈を抜き去る方法です。

血管を全て取り除くので治療効果が期待できますが、手術後の出血のリスクがあり、1泊の入院が必要です。

血管内接着剤治療は2019年12月より保険適応となった新たな治療です。医療用接着剤を静脈内に注入し塞いでしまう治療です。痛みや出血がほとんど起こらないと言われています。今後当科でも導入予定です。

当院では、現在血管内治療(ラジオ波焼灼術)、ストリッピング手術を行っています。血管内治療は日帰りで治療することが可能です。

足がだるい、重い、痒い、痛い、つる、むくみを感じるなどといった症状でお悩みをお待ちの方は、ぜひ当科に相談してみてください。

外来担当医表

急な都合により、情報を掲載できない場合がございますので、予めご了承下さい。

詳細は各科外来へお問い合わせ下さい。

- ◎

- 教授

- ◯

- 先任准教授

- □

- 准教授

- △

- 講師

- 赤字

- 女性医師

| 午前 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1診 | – |

大山 徹真 (初診兼)(一般)(下肢静脈瘤) |

【交代制】 (予約のみ)(一般) |

大石 淳実 (初診兼) (一般・大動脈疾患)(TAVI) |

– |

– |

|

| 循内診察室3 | – |

奥 龍一郎 (一般) |

– |

– |

– |

– |

|

| 午後 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 1診 | – |

□ 梶本 完 (初診兼) (弁膜症・心臓大血管) (ロボット手術) |

– |

– |

西田 寛崇 (初診兼)(一般) |

– |

医師紹介

准教授

梶本 完かじもと かん

- 出身大学

- 帝京大学卒(2001年)

認定医・専門医など

- 日本外科学会専門医・指導医

- 心臓血管外科学会専門医認定機構心臓血管外科専門医・修練指導医

- ロボット心臓手術関連学会協議会 Da Vinciロボット心臓手術実施認定医

- 日本低侵襲心臓手術学会低侵襲手術(MICS)認定医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

専門分野

- 虚血性心疾患(オフポンプバイパス術))

- 心臓弁膜症(低侵襲小切開心臓手術・MICS)

- 胸部大動脈疾患

おおいし あつみ

大石 淳実

- 職位

- 助教

- 出身大学

- 順天堂大学卒(2007年)

認定医・専門医など

- 日本外科学会専門医

- 心臓血管外科学会専門医認定機構心臓血管外科専門医

- 胸部・腹部ステントグラフト指導医

- 経カテーテル大動脈弁留置術実施医(TAVI)

- 経カテーテル大動脈弁置換術(TAVR)指導医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

- 胸部ステントグラフト実施医

専門分野

- 成人心臓手術

- 大血管手術においては、カテーテルから開胸手術まで。

- TAVI手術の相談のります。

おおやま てつま

大山 徹真

- 職位

- 助手

- 出身大学

- 浜松医科大学卒(2016年)

認定医・専門医など

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

おく りゅういちろう

奥 龍一郎

- 職位

- 助手

- 出身大学

認定医・専門医など

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

にしだ ひろたか

西田 寛崇

- 職位

- 医師

- 出身大学

- 福島県立医科大学卒(2022年)

診療実績

学会発表

- 梶本完,山本平,稲葉博隆,大野峻哉,大石淳実,遠藤大介,李智榮,西田浩介,嶋田晶江,畑博明,浅井徹,天野篤:Results of surgical revascularization in coronary artery disease with LMCA from the Juntendo multicenter CABG registry.第51回日本心臓血管外科学会定期学術集会,シンポジウム,京都,2021

- 上川祐輝、大石淳実、浅井徹、山本平、嶋田晶江、遠藤大介、西田浩介、李智榮、天野篤:Clostridium perfringens による感染性大動脈瘤. 第185回日本胸部外科学会関東甲信越地方会, オンデマンドセッション, 東京, Mar.2021

- 上川祐輝、梶本完、小田遼馬、大石淳実:慢性期Stanford type Bの解離性大動脈瘤に対する治療戦略. 第65回静岡県心臓血管外科医会, 静岡, 2021

- 梶本完,山本平,大石淳実、上川祐輝、小田遼馬、遠藤大介,町田洋一郎、佐藤友一郎、西田浩介、畑博明,浅井徹,天野篤:回旋枝領域に対する動脈グラフト10年間の長期成績:内胸動脈と橈骨動脈.第74回日本胸部外科学会, ディベート,東京,2021

- 梶本完,山本平,大石淳実、上川祐輝、小田遼馬、遠藤大介,嶋田晶江、西田浩介、李智栄、町田洋一郎、佐藤友一郎、土肥静之、畑博明,稲葉博隆、浅井徹,天野篤:左室収縮機能障害を伴う冠動脈疾患の外科的血行再建:off-pump versus on-pump CABG.第74回日本胸部外科学会, シンポジウム,東京,2021

- 小田遼馬, 梶本完,大石淳実、上川祐輝、遠藤大介, 西田浩介、李智栄、畑博明,山本平、稲葉博隆、浅井徹,天野篤:Long-term results of mitral valve plasty with ePTFE artificial chordae. 第74回日本胸部外科学会, 口演,東京,2021

- 大石淳実,梶本完、山本平、上川祐輝、小田遼馬、遠藤大介,嶋田晶江、西田浩介、李智栄、町田洋一郎、佐藤友一郎、土肥静之、畑博明,稲葉博隆、浅井徹,天野篤:Patient outcomes of total arch replacement for thoracic aortic diseases and how to use the Frozen Elephant Trunk: a single-institution experience.第74回日本胸部外科学会, オンデマンド,東京,2021

- 上川祐輝、松下訓、稲葉博隆、桑木賢次、山本平、梶本完、大石淳実、中西啓介、遠藤大介、西田浩介、李智榮、小田遼馬、浅井徹、天野篤:Better improvement in left ventricular function of the resected myocardium after septal myectomy for patients with aortic valve replacement. 第74回日本胸部外科学会, オンデンマンド, 東京, 2021

英文論文

- Yumiko Kadokura, Masakazu Hayashida, Maho Kakemizu-Watanabe, Makiko Yamamoto, Daisuke Endo, Atsumi Oishi, Keisuke Nakanishi, Hiroaki Hata; Cerebral oxygen saturation (rSO2) during cardiopulmonary bypass (CPB) measured using the INVOS oximeter closely correlates with baseline rSO2; Journal of Artificial Organs https://doi.org/10.1007/s10047-021-01263-7

- Ryoma Oda, Keisuke Nakanishi, Shiori Kawasaki, Atsushi Amano: Atrial septal defect and patent ductus arteriosus closure in an 8-month-old patient with Silver–Russell syndrome. Clin case Rep.2021;9:e04455. https://doi.org/10.1002/ccr3.4455

- Ryoma Oda, Daisuke Endo, Taira Yamamoto, Atsushi Amano : Quadricuspid Aortic Valve and Anomalous Aortic Origin of the Right Coronary Artery. Circ Rep 2021;3:682-683 doi:10.1253/circrep.CR-21-0049

講演

- 梶本 完:鏡視下MICS-僧帽弁および三尖弁手術のセットアップ,しずおかValve 2021, 静岡,2021

研究

治験

心臓血管外科専用無料メール相談(未受診者対象)

「心臓病のことなら、私たちにお任せください。」

~順天堂大学静岡病院心臓・大動脈外科チームが回答する無料メール相談~

身体への負担が少ない低侵襲治療を検討中の方や自分に合った治療を探されている方はお気軽にご相談ください。

- 当メール相談は、新規の患者さんを対象としています。

すでに順天堂の診療を受けている患者さんやその家族からの相談には対応しておりません。 - 心臓血管外科へのお問い合わせにご利用ください。