診療科耳鼻咽喉科

Otorhinolaryngology

概要

当科は、伊豆地区の耳鼻咽喉科分野の病気におかかりの患者さんにおいて、クリニックや診療所では治療困難な、手術や集学的な治療が必要な疾患の治療に力を注いでおります。現在、耳鼻咽喉科医が6人所属しており耳、鼻、のど(腫瘍)と幅ひろい耳鼻科領域の疾患に専門性高く診療にあたっています。

主な

施設認定

- 日本耳鼻咽喉科学会専門医認定施設

特色

当科では頭頸部腫瘍(鼻、口、のどにできた腫瘍やがん)」に対して積極的に診断・治療を行っています。根治手術から温存を考えた臓器温存手術まで幅広く行っています。また、放射線科医師とも協力し放射線療法も積極的に取り入れ、患者さんのQOLを考えた治療を行っています。

難治性副鼻腔炎に対して内視鏡下鼻内手術にて不快な鼻閉、鼻漏、鼻臭、顔面痛および頭痛が改善するなど良好な積成を上げています。

耳の手術に関しては、慢性中耳炎の患者さんへ低侵襲の鼓膜形成術を取り入れており、ご相談に応じて短期入院や局所麻酔での治療もとり行っています。他に、難聴の方への聴力改善手術や真珠腫性中耳炎に対する鼓室形成術等幅広い疾患への対応が可能です。

対象疾患

頭頸部腫瘍

頭頸部腫瘍は頸部および頭部のなかで眼球、脳をのぞいた範囲に発生した腫瘍をさし、主に耳鼻咽喉科が診療を行います。特にそれらの腫瘍で悪性のものを主にがん(厳密には肉腫なども存在する)と呼び、発生場所によって喉頭がん、咽頭がん、舌がんなどと区別されます。部位によって頻度に差があり、頻度の高いものとしては舌がん、喉頭がん、下咽頭がん、甲状腺がんなどがあり、中咽頭がん、上咽頭がん、上顎がんなどがこれにつぎ、耳下腺がん、顎下腺がんなどは稀とはいえませんが頻度の少ないがんといえます。組織学的にみると、扁平上皮がんと呼ばれるタイプが最も多く、鼻腔、口腔、咽頭、喉頭などの頭頸部の管腔臓器では90%がこのタイプです。これに次いで多いのが腺がんとよばれるタイプのがんで、この両者で、頭頸部がんのほとんどを占めます。発生場所や腫瘍の大きさ、組織の形によって、放射線や抗がん剤に対する効果、腫瘍の進展様式が異なり、治療法も異なってきます。

頭頸部がんの最大の特徴は、がんの発生場所が食事や会話などに直接関係する部位であり治療による生活の質の低下の可能性が常にあります。

腫瘍が進行していればいるほど、発声機能喪失や咀嚼嚥下機能低下、顔面の変形など治療後の障害は大きくなり、社会生活に大きなハンディキャップを負うことになります。逆に早期のものであれば障害が少なく治療でき、早期発見、早期治療が非常に重要となります。

頭頸部がんの症状は、がんの発生した場所によって異なります。個々のがんの症状は、それぞれの疾患の項を参照していただきたいと思います。また、頭頸部がんの特徴として比較的頸部のリンパ節への転移がおこることです。そのためリンパ節への転移による首のしこりに気づいてはじめて医療機関を受診される方も少なくありません。強い症状がある場合はもちろんですが、1ヶ月以上も変わらず同様の症状が続く場合には早めに医療機関を受診することをおすすめします。頭頸部腫瘍は直接目で見て、手で触れることができるため、それらを活用して診断を進めていきます。必要に応じてCTやMRIの画像検査を行い、最終的には腫瘍の一部を採取して行う細胞診や組織診にて診断を確定します。治療法は主に手術療法、放射線療法、化学療法を組み合わせ、腫瘍の発生場所や広がり、組織型を考慮して選択していきます。

舌がん

舌がんは舌より発生するがんを指し、口腔がんの中で最も頻度の高いがんです。舌がんは中高年の男性に多く、喫煙・飲酒・口腔内の不衛生などががんの発生の危険因子となります。また、歯牙との慢性的な接触も原因となることがあります。舌の端に発生することが多く、特に後方に多く認められます。症状の多くは痛みで、初期には口内炎の症状と似ています。そのため、痛みが数週間も持続するような場合には早めに専門医を受診することが大切です。進行すると呂律がまわりにくい、飲み込みづらいといった症状がでてきます。頸部リンパ節転移は比較的早期に生じやすく、腫瘍が小さい段階でも注意が必要です。

- 診断

-

ごく早期には口内炎と似たような症状のため診断は困難なことがありますが、視診、触診、画像検査を行い診断を行います。

- 治療

-

口腔は構音、嚥下機能に関して重要な役割を担っており、治療法の選択においては治療後の機能の保持も重要となってきます。最近では手術療法による治療を第一選択として行う医療施設が主となってきています。しかし、進行がんでは手術による欠損部位が大きくなり、術後の構音・嚥下機能の低下が問題となります。今日では、腕の皮膚やお腹の皮膚を移植する再建術が行われるようになり、機能の低下をある程度抑えられるようになっています。

下咽頭がん

下咽頭がんは下咽頭粘膜より発生したがんを指します。下咽頭は喉頭の後面にあり、食道の入り口に存在する部位です。下咽頭がんは近年、増加してきており、喫煙や飲酒が発生の危険性を高めます。下咽頭がんは発生部位によって、梨状陥凹がん、輪状後部がん、咽頭後壁がんの3つに分類されます。下咽頭がん全体では50~70歳代に多く、男女比は2~4:1です。早期の症状はのどの痛みやつかえ感などの咽喉頭頭異常感で、進行すると飲み込みにくい・声がかすれる・耳の痛みなどの症状が出現します。また、下咽頭はリンパ網に富んでいるため早期に頸部のリンパ節への転移が出現します。しかしながら、全体として初期の症状に乏しく、比較的進行した状態で見つかる事が多いのが特徴です。下咽頭がんの約20%程度に、他の部位に同時に悪性腫瘍を認めます。これを重複がんと呼び、他の頭頸部領域や食道に多く認められます。そのためお腹などに症状が無くても、胃カメラなどでこれらの検査を行う必要があります。

- 診断

-

ファイバースコープ下に下咽頭を観察し、本疾患が疑われる場合には組織採取による病理検査を行います。

ただし、ファイバーのみでは診断が困難であることも少なくなく、その場合にはCT、MRIといった画像検査を行います。それでも、初期に診断をつけるのが困難なケースもしばしば認められます。

- 治療

-

手術による下咽頭の切除では、嚥下障害や喉頭摘出に伴う発声障害などQOLの低下は避けられません。そのため、QOLの低下を最小限にし、予後を改善するような治療法を選択しなくてはなりません。

比較的早期のがんにたいしては放射線治療を行いますが、効果は喉頭がんと比較しておちます。進行がんに対しては、手術療法が中心となります。手術療法の中心は下咽頭・喉頭・頸部食道切除術(咽喉食摘術)です。切除によって欠損した部位に対しては、自分自身の空腸などを移植して再建する遊離組織移植術を行います。この術式の場合、喉頭切除にともなう失声のためQOLの低下は免れません。そのため、最近ではがんの広がり方によっては喉頭を温存したまま腫瘍を切除し発声機能を温存する術式をとるケースもでてきました。頸部のリンパ節転移に対しても原発巣にあわせ、放射線療法や頸部郭清術が行われます。治療法は様々ですので、それぞれの患者さんにあった最適の治療を相談して決定しています。

喉頭がん

喉頭は気管の入り口にあり、発声や誤嚥を防ぐ機能をつかさどっている臓器です。喉頭がんは同部位にできたがんで、頭頸部がんのなかで一番頻度の高いがんです。

10:1と男性に著しく多く、喫煙が発生の危険因子です。初期の症状は声枯れやのどの違和感が多く比較的早期に気づくことが多いです。進行すると、息苦しさや食事の通りにくさを自覚するようになります。早期の状態で診断がつけば放射線治療により、大きな機能の低下なく根治することが可能です。進行がんでは、手術療法が必要となり、喉頭を摘出した場合には声を失うこととなります。しかし、今日では声を温存できる術式も病状によっては選択されるようになってきました。

- 診断

-

喉頭ファイバーを鼻から挿入して喉頭を十分に観察します。他のがんと同様にCT,MRI等の画像検査を行いますが最終的には腫瘍の一部を採取して行う病理検査にて診断となります。

- 治療

-

喉頭は発声という重要な機能を果たしているので、常に根治性と機能温存との両面より治療法を選択しなくてはなりません。早期がんに対しては、放射線治療により良好な予後と音声の温存が得られます。放射線治療で根治の図れない症例や照射後の再発症例には手術療法が必要となりますが、最近では音声を温存する喉頭部分切除術などが広く行われるようになってきました。

甲状腺がん

甲状腺は気管の前方に位置し、甲状軟骨(男性で言うとのどぼとけ)の下方に蝶々が羽を広げたような形で存在しているホルモンを分泌する組織(内分泌組織)です。

甲状腺より分泌されるホルモンは新陳代謝を活発にし、活動性を上昇させます。

甲状腺がんは同部位より発生したがんで、病理組織上おもに乳頭がん・濾胞がん・髄様がん・未分化がんの4種類に分類され、それぞれに特徴があります。予後は他の悪性腫瘍に比べ未分化がんを除いては良く、正しい診断・治療を行えば完治できる可能性の高いがんです。甲状腺がんはごく小さいものまで含めると約10人に1人に認められるほど実は多い疾患ですが比較的症状に乏しく、頸部の腫れを自覚する以外に特徴的な症状はあまりありません。

腫瘤がかなり大きくなるまで症状はでず、甲状腺機能低下や機能亢進の症状をきたすこともあまりありません。そのため、健康診断などで見つかるケースが多く存在します。甲状腺がんのなかでは乳頭がんが最も多く、日本人の場合全体の85~90%を占めます。頸部のリンパ節転移の頻度は高いですが、進行が遅いのが特徴です。

- 診断

-

甲状腺に腫大を認めた場合には、がんの他に甲状腺の炎症や良性腫瘍などの可能性を考慮にいれて精査を進めていきます。

嚥下障害や嗄声を認める場合や、頸部のリンパ節の腫脹などが認められた場合には強くがんを疑います。甲状腺がんの検査としてまず、最初に行われる検査は超音波検査です。超音波検査は痛みなどの侵襲をともなわず比較的手軽にできる検査で、非常に有用です。超音波および超音波下の穿刺吸引細胞診を行うことによって多くの場合診断可能です。一方、CTやMRIといった検査は腫瘍の広がり具合やリンパ節の転移を確認するのに有用です。血液検査にて甲状腺機能の評価なども行います。

- 治療

-

甲状腺がんに対しては、放射線療法や化学療法はあまり効果を期待できません。そのため、基本的に手術療法が治療の中心となります。

当科では術式は通常、腫瘍の存在する側半分を切除する腺葉切除を標準としていますが、がんの広がりやリンパ節転移の状態に応じて切除範囲の拡大やリンパ節郭清を行います。術後、手術によって甲状腺の機能低下や上皮小体の合併切除に伴うカルシウム調節異常が起こる可能性がありますが、腺葉切除の場合には通常これらの合併症は心配ありません。直径1cm未満の微小な乳頭がん、いわゆる微小乳頭がんは(検診で約100人に1人くらいの確率で発見されます)長い経過のなかでも増大することが少なく、生命の予後に無関係と言われていますので、微小乳頭がんは厳重な経過観察のもとに手術を行わない方針をとる施設が増えています。

甲状腺乳頭がんは基本的に予後の良いがんですが、初診時に遠隔転移・大きなリンパ節転移・周囲組織の明らかな浸潤を認めるものの予後は劣ると言われています。このように比較的おとなしいがんですので、逆に術後の経過観察は長期間必要となります。

耳下腺腫瘍

耳下腺腫瘍は耳下腺という唾液の分泌線にできた腫瘍です。耳下腺は両側の耳の下にあり成人では約5~6cm程度の大きさのものです。

- 診断

-

腫瘍ができた場合には耳の下が膨らみを持ちますが、痛み等の症状が出現することはあまりありません。

耳下腺の腫れに痛みや「眼が閉じにくい、口が閉じにくい」といった症状を伴った場合には悪性腫瘍(がん)の可能性も考えられるので早期に医療機関を受診してください。

- 治療

-

耳下腺腫瘍の検査・診断は超音波などの画像検査によって進めていきます。耳下腺腫瘍の診断にいたった場合、治療法は基本的に手術による摘出を行います。良性の腫瘍であれば当科での場合には1時間半から2時間程度の手術となり、入院期間は約1週間です。傷は約4~5cm程度ですので、術後の傷もあまり目立ちません。手術の危険性としては大きなものはありませんが、顔の筋肉を動かす神経(顔面神経)の働きが鈍くなる可能性がわずかですがあります。退院後は翌日からでも職場への復帰などの日常生活を再開できます。悪性腫瘍の場合にはこの限りではなく、病状に合わせ治療法、入院期間などさまざまですので担当医より十分な説明を致します。

鼻疾患

アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎は、発作的に繰り返して起こるくしゃみ、はなみず、はなづまりの3つの症状を特徴とする病気です。

アレルギーは体の中に入ってきた異物を体の外に出してしまおうとする生体防御反応と考えられます。

アレルギー反応はすべての人に起こるのではなく、侵入してきた異物に過敏に反応する人には起こりやすく、その結果起こる病気がアレルギー性疾患です。従って、アレルギー性鼻炎は呼吸とともに吸い込んでしまう空気中の微細な物質(抗原)が原因となります。その代表的なものがハウスダスト(家の塵やその中のダニ)、スギやブタクサなどの花粉、カビの胞子です。花粉が原因で鼻や眼に起こるアレルギーを「花粉症」と呼んでいます。

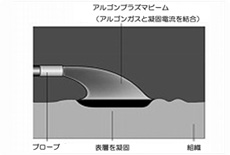

治療は多種多様の治療薬が開発され、患者のニーズに応えるべく内服回数の減少、副作用の軽減等の試みがされています。また日帰り手術でのレーザー治療も多くの施設で行われており技術も進歩してきています。当科でも非接触型のアルゴンプラズマレーザーを使用し高い効果をあげており患者のニーズにあった治療と考えられます。

アルゴンが流れるハンドピース

焼灼時の模式図景

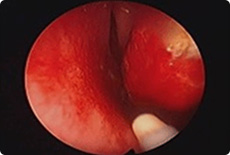

焼灼時の風景

焼灼時鼻内所見

しかし治療薬、レーザー等に抵抗性の重症症例も少なからず存在し、症状により生活のクオリティーが大幅に低下する例も認められ、簡便な治療からより徹底した治療もニーズとして求められてきています。

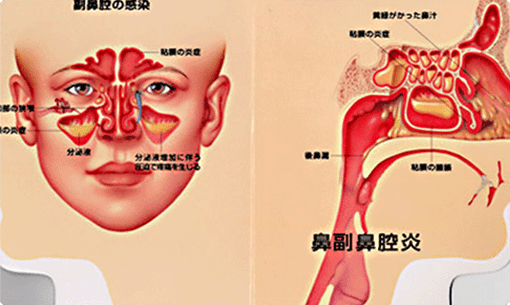

慢性副鼻腔炎

慢性副鼻腔炎(まんせいふくびくうえん)は頭部の含気腔(空気で占められる空洞)に細菌の炎症により膿の貯留や粘膜の腫れが生じる病気です。以前は"蓄膿症"と呼ばれていました。

- 原因

-

- ウイルス感染後の細菌感染

- 外傷

- 気圧変化

- かぜに類似した症状を示します

-

症状は感冒と類似しており、増悪寛解を繰り返すことが特徴です。

また慢性副鼻腔炎には鼻ポリープが高率に合併します。最近の慢性副鼻腔炎は、従来の典型的症状である膿性鼻漏以外にも、アレルギーの要素が加わったり、嗅覚障害や頭痛、眼症状などの様々な症状や病態が混在するようになっています。

また小児では鼻症状だけでなく、眼瞼腫脹、啖や咳を伴うことが特徴です。

- 放置するといろいろな病気を引き起こします

-

中耳炎や呼吸障害などの他の病気の原因ともなります。さらに、慢性副鼻腔炎を放置すると下気道の病気―つまり慢性気管支炎や喘息などを引き起こしたり、増悪させたりし、決して軽んじてはならない病気です。

特に中高齢者は年齢とともに肺機能が低下し、慢性副鼻腔炎の合併によって快適な日常生活にも支障が生じる可能性もあり、早めの治療を推奨します。

- 治療(薬物療法)

-

-

抗生物質

- 急性の細菌感染による増悪期

- 細菌培養検査と抗生剤感受性検査

-

マクロライド抗生剤

- 少量長期療法(通常の半分量、2~3ヶ月投与)

- 慢性期の非アレルギー性炎症

-

粘液融解剤

- 慢性期の非アレルギー性炎症

- 自他覚所見にあまり影響なし

-

抗ヒスタミン剤と抗ロイコトリエン剤

- アレルギー性素因を背景に有している症例

-

ステロイド内服剤

- 全身投与は著しい好酸球浸潤を伴う高度の難治性ポリープ病変に短期間のみ使用

- ステロイド点鼻薬

-

抗生物質

- 治療(手術療法)

-

内視鏡による画期的な手術が主流。従来の慢性副鼻腔炎の手術法は上口唇の裏の粘膜を切り、さらに頬の骨を削るもので、術後の顔面のしびれや腫れが起きました。新しい手術法は内視鏡を用いて鼻の穴から副鼻腔の病的な粘膜やポリープを除去する画期的なものです。従来の方法に比べて、手術の正確度、安全性に向上が認められ、現在標準的手術として普及しています。

手術風景

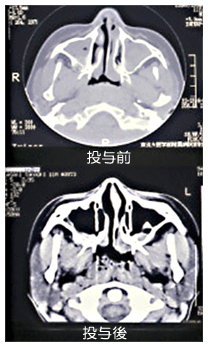

影が手術後に消えています

耳疾患

トンネル構造であり、鼓膜までの空間で音の通り道です。中耳は鼓膜の奥にある構造で太鼓と同じ構造ですが太鼓と逆に音を振動に変えます。内耳で振動を電気信号に変換するアンプの役目をします。また平衡感覚もここで感じます。

外耳の病気

耳あかがたまったり、耳かきなどで傷つけたり、ばい菌感染を起こすことがあります。またカビが生えることもあります。

中耳の病気

鼻の感染が中耳に入ってくると急性中耳炎になります。鼓膜の内側にばい菌がいるため痛みがあります。自然に鼓膜に穴が開くか、外来で鼓膜に穴を開けると痛みはひきますが、多くは抗生剤で改善します。

- 慢性中耳炎や外傷性の鼓膜穿孔

-

繰り返す耳漏やみみかきなどによる外傷性の鼓膜穿孔に対して、2泊3日で鼓膜の穿孔を閉鎖する手術を行っております。ただし、中耳炎の状況次第では短期入院ではできないことも稀にありますので詳しくは外来での相談になります。

- 真珠腫性中耳炎

-

耳の中で"カス"のようなかたまりが自己増殖し、周囲の骨を破壊していく病気です。耳の骨を削って手術をします。症状は繰り返す耳漏、自閉感、難聴で、進行してくると血性耳漏、耳痛、顔面神経麻痺やめまいなどをひきおこします。入院期間は殆どの方が1週間以内です。

外来担当医表

急な都合により、情報を掲載できない場合がございますので、予めご了承下さい。

詳細は各科外来へお問い合わせ下さい。

- ◎

- 教授

- ◯

- 先任准教授

- □

- 准教授

- △

- 講師

- 赤字

- 女性医師

| 午前 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1診 | ◎ 楠 威志 (一般・音声) |

加治屋 駿平 (一般) |

– |

◎ 楠 威志 (一般・音声) |

– |

【交代制】 |

|

| 2診 | 四條かおり (一般) |

□ 本間 博友 (一般) |

城所 淑信 【交代制】 (一般) |

城所 淑信 (一般) |

服部 宗孝 (一般) |

【交代制】 |

|

| 3診 | 【交代制】 (予約) |

【交代制】 (予約) |

【交代制】 (予約) |

【交代制】 (予約) |

【交代制】 (予約) |

– |

|

| 午後 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 1診 | □ 本間 博友 (一般) |

検査・小手術 |

– |

検査・小手術 |

– |

– |

|

| 2診 | 検査・小手術 |

補聴器 (予約) |

– |

服部 宗孝 (予約) |

– |

– |

休診・代診

| 2026年2月5日(木) | 午前(1診) | 楠→四條 |

|---|---|---|

| 2026年2月26日(木) | 午後(2診) | 服部→四條 |

| 2026年2月27日(金) | 午前(2診) | 服部→四條 |

| 2026年3月30日(月) | 午前(2診) | 四條→加治屋 |

| 2026年3月30日(月) | 午後(1診) | 本間→加治屋 |

| 2026年3月31日(火) | 午前(2診) | 本間→服部 |

-

急な都合により、情報を掲載できない場合がございますので、予めご了承下さい。

外来担当医・休診情報の詳細は各科外来へお問い合わせ下さい。

代表:055-948-3111

医師紹介

教授

楠 威志くすのき たけし

- 出身大学

- 近畿大学卒(1986年)

認定医・専門医など

- 日本耳鼻咽喉科学会専門医

- 日本内分泌・甲状腺外科学会専門医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

専門分野

- 甲状腺腫瘍

- 音声治療

ほんま ひろとも

本間 博友

- 職位

- 准教授

- 出身大学

- 順天堂大学卒(2004年)

認定医・専門医など

- 日本耳鼻咽喉科学会専門医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

きどころ よしのぶ

城所 淑信

- 職位

- 助教

- 出身大学

- 順天堂大学卒(2006年)

認定医・専門医など

- 日本耳鼻咽喉科学会専門医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

専門分野

- 耳鼻咽喉科一般

しじょう かおり

四條 かおり

- 職位

- 助手

- 出身大学

- 順天堂大学卒(2022年)

認定医・専門医など

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

かじや しゅんぺい

加治屋 駿平

- 職位

- 助手

- 出身大学

- 順天堂大学卒(2020年)

はっとり むねたか

服部 宗孝

- 職位

- 助手

- 出身大学

- 埼玉医科大学卒(2020年)

認定医・専門医など

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了